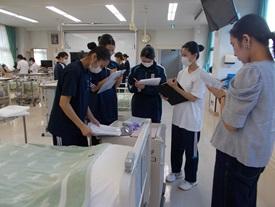

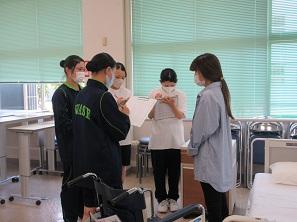

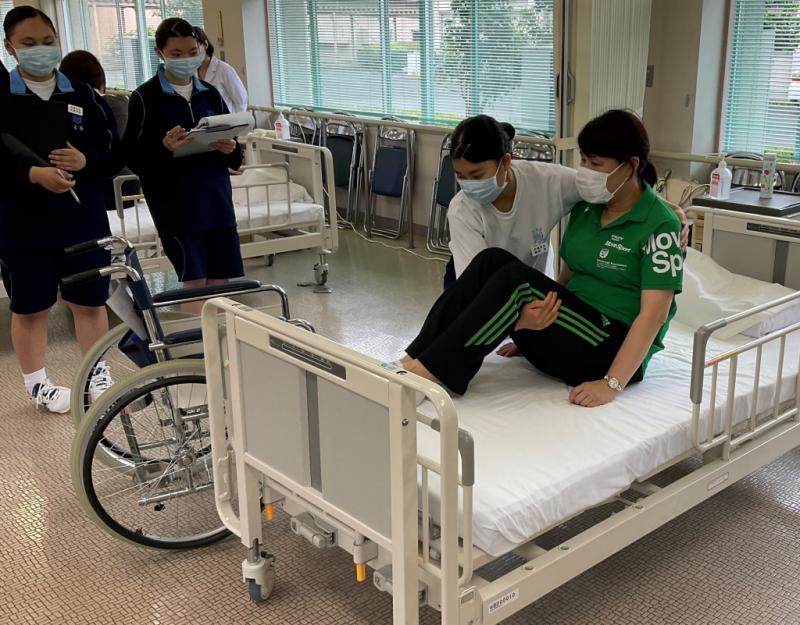

専攻科2年生・衛生看護科1年生の合同実習

学年をこえて学び合う教育実践として、令和7年12月10日(水)、専攻科2年生・衛生看護科1年生の合同実習として、清潔援助の校内実習を行いました。

合同実習では、上級生が清潔援助の技術を実演し、1年生は先輩の指導を受けながら技術を身に付けました。緊張しながらも、真剣に取り組む姿勢が印象的で、上級生にとっても教えることで自身の理解を深める有意義な機会となりました。

衛生看護科1年生からは「今日先輩を見ていて落ち着いて冷静に演習することが大切だと考えさせられた。こうすることで、物事を冷静に考えられて適切な処置を患者にできると思った。」「今回初めて専攻科2年生と実習をさせてもらって、疑問に感じたことも全部聞くことができてとても良い機会だった。まだまだ未熟な所ばかりだけど今日の先輩方の患者への接し方や寄り添い方をどんどん自分の武器にしていけるように頑張りたい。」との感想が聞かれました。

専攻科2年生からは、「今回指導を通して学んだことを、初心を忘れずに丁寧に患者様に向き合っていきたいです。」「確認をしながら、丁寧に動作をする1年生の姿勢から、基本を大切にすることの重要性を改めて学ぶ事ができました。」との感想が聞かれました。

衛生看護科3年生「産業教育デジタルアントレプロジェクト」

令和7年12月9日(火)、ザ・ヒロサワ・シティ会館で行われた「産業教育デジタルアントレプロジェクト」の第4日目に、衛生看護科3年生3名が参加しました。

産業教育デジタルアントレプロジェクトは、産業教育における各専門分野を学ぶ生徒を対象に、産学官連携を通じて課題解決に取り組むことで、情報リテラシー能力を養うとともに創造的で新しいものを生み出す力や何事にも挑戦できる力を伸ばし、アントレプレナーシップを育成することを目的に実施されているものです。

今回は、企業から提供された課題についての解決策を発表しました。

参加した生徒からは「この活動を通して、他校や他学年の枠を超えた協力ができ、自身の視野が広がった。協力して1つの目標に取り組む過程は学ぶ事が多く、大きな達成感を得る事ができました」「今まで活用したことのない新しいコミュニティで、課題解決のために新しく学んだ事を学校生活でも活かしていきたい」「今回のプロジェクトに参加したことで、様々な視点から可能性を探る視点の重要性に気づくことができました」と感想が聞かれました。

衛生看護科専攻科2年 JICA校外学習

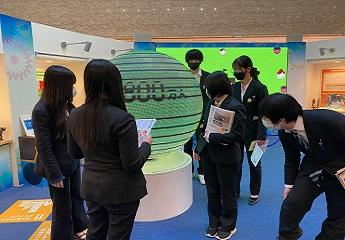

令和7年11月28日(金)、専攻科2年生23名が、独立行政法人 国際協力機構 JICA地球ひろばへ校外学習に行きました。

貧困や格差の解消等の人権保障の視点に立ったJICAの理念を理解し、活動を体感することにより、看護の基礎をなす人権擁護の意識を高めるとともに、グローバルな視点に立つ医療人の育成を目的に、青年海外協力隊としてボランティアに参加された方の体験談を聴講し、体験プログラムを行いました。

JICA(独立行政法人国際協力機構)は政府の途上国援助を担う組織であり、発展途上国のインフラ整備や技術支援のみならず、感染症や自然災害に関わる国際的な医療支援など、様々な活動を行っています。

生徒達からは「実際に活動をしていた方の講話を聞き、発展途上国における貧困の格差や日本と比較して生活環境の違いを改めて学ぶ事ができました。どんな支援が必要となるのかを理解することで、自分のできることにつながるのではないかと思いました。」「海外での保健活動について学ぶ事ができました。生活水の確保でも重労働を要することや感染予防の重要性について展示物や体験談を通して学ぶ事ができました。」などの感想が聞かれました。

救急救命講習

令和7年11月20日(木)、茨城県西部メディカルセンターの医師等3名と埼玉脳神経外科病院より1名を講師にお迎えし、衛生看護科3年生を対象に救急救命講習会を行いました。

救急救命についてのビデオを聴講し、胸骨圧迫とAEDの使い方を中心にインストラクターの指導を受け実践しました。わかりやすい3つのキーワード(胸をPUSH、AEDのボタンをPUSH、あなた自身をPUSH)を紹介していただき、最も大切な処置である胸骨圧迫については、一人一人のトレーニングキットを使用して実習を行いました。講座終了後「講習会受講証」を発行していただきました。

生徒からは、「AEDがその場所にあるから安心ではなく、今回の講習を通して、いざという時にそのAEDを正確に、安全に使えるようになりたいと強く思いました。」「突然倒れてしまう人が年間に7万人もいることを知り驚きました。そして、そのような人たちを助けられるように、周りにいた人達で協力して心肺蘇生を行う大切さを学びました。実際にそのような場面にあった時は、自分から積極的に行動して救急隊員の方たちに繋げたいと思いました。」「今回の講習を受けて、いざという時に自分が動けるようになるための知識と技術を身につけ、勇気をもって行動したいです。」などの感想が聞かれました。

いのちの学習会

令和7年11月11日(火)に衛生看護科1年から3年生を対象に、『いのちの学習会』が行われました。『臓器提供』というテーマで、神達宏美先生に来校いただきご講話いただきました。

ご自身のお子さんがアメリカで臓器移植をされた体験について、病状の経過や支援団体の立ち上げなど、実際の写真を見せていただきながらお話を伺いました。当事者でないと知らない色々な話を聞いて、生徒からはすすり泣く声も聞こえてきました。

生徒からは、「移植手術のお話を聞き、命をつなぐ医療の尊さと同時に、その難しさを感じました。看護学生として、1日1日を大切にし、患者さんの命と真剣に向き合える看護をしていきたいと思います。後悔の無いように、これから知識を身につけるためにもっと勉強を頑張ります。」「私が健康に生きることで私の臓器で沢山の人が救えると知り、ぜひ臓器提供を希望したいと思いました。自分の為にも、家族や友人の為にも毎日健康に生きられることが当たり前ではなく幸せなことだと思いました。」「臓器移植は、患者さん自身や患者さんの家族にとっても、多方面に大きな負担があることを知りました。今日学んだことを、患者さんとその家族の看護に生かしていきたいと思いました。」などの感想がありました。生徒がそれぞれに多様な事を考え、学ぶことのできた貴重な学習会となりました。

保護者ボランティア

10月23日(木)、保護者ボランティアの方を患者役にお迎えし、衛生看護科1年生の「手浴」の実習を行いました。保護者参加による校内実習は、今年度2回目になります。また、今回は学内実習になっている3年生の生徒も加わり、より緊張感のある実践的な学びとなりました。

グループ毎に様々な体位を試し、活発な意見交換も行われました。参加していただいた保護者からは、「生徒さんの学ぼうとする姿勢が伝わり大変良かったです。」「実習を積んで成長しているのを感じられました。」「何が良くて、何が良くなかったかなど、自分で考える力がついてきていると思いました。」「学習の様子を知る良い機会となりました。」などの感想が聞かれました。

生徒からも「3年生にいろいろ教えてもらいながらできたので、2年後には自分も教えられるようにコツコツと学んでいきたい。」「手浴の実習はポジショニングが難しく、失敗やできないことが多かった為、逆にたくさんのアドバイスを頂いたので忘れないようにしたいと思いました。」「やっていることに集中しつつも全体のことにも気を配れるようにしたいです。」「患者さんとコミュニケーションをもっと上手くとれるようにしたい。」など、より具体的な気づきや感想を聞くことができました。

ハイスクール体験

10月11日(土) 小学生を対象とした県西生涯学習センター主催の「ハイスクール体験教室」が行われました。本校ではキャリア教育として看護師体験の場を提供すると共に、衛生看護科の学習活動や看護の仕事を地域に発信する機会となりました。専攻科1年生による案内のもと、ナースキャップづくり、聴診体験、赤ちゃんのおむつ交換や着替え、クイズラリーなどのコーナーに親子で楽しそうに参加してくださいました。

色画用紙で作成したナースキャップに模様や絵を描き、フォトコーナーで嬉しそうに写真を撮ったり、聴診器を使って、実際に心臓や呼吸の音を聞いたり、また、普段実習で使用するディスポーザブルエプロンを身に着けての体験をしました。「楽しかったので、また参加したいです。」「看護師さんのお仕事が分かって良かったです。」などの感想をいただきました。

保護者の方からは「お姉さんたちが優しく接してくれて、娘の緊張がだんだんほぐれて楽しんでいたので良かったです。ありがとうございました。」「今後の進路の選択肢が広がった。」赤ちゃんのコーナーでは「懐かしい。」などとお話しくださいました。

専攻科1年生からは、「普段は医療用語を使っていますが、小学生に対してわかりやすく説明するために自分で言葉を工夫して簡潔に説明する力が身についたと思います。また、普段小学生くらいの年齢の子と関わる機会がなく、最初は戸惑いましたが、徐々に慣れて小学生も笑顔が増えていく姿を見られたのが良かったです。」「小学生の新たな疑問が生まれたり、その疑問に対しての説明であったりジェスチャーを加えてなどの工夫を考えることは、今までの学びが一層深まったと思います。」「小学生たちの『すごいね!』『かわいい(ナースキャップ)』という言葉を聞くたびに嬉しかったです。」「小学生が看護に興味を持ってくれている様子をみて、幸せな気持ちになりました。」など感想が聞かれ、学生たちにとっても充実した時間となりました。

専攻科衛生看護科1学年 生涯学習フェスティバル2025

令和7年10月5日(日)、茨城県県西生涯学習センターで行われた「生涯学習フェスティバル2025」に専攻科衛生看護科1年生12名の学生が参加しました。

生涯学習フェスティバルは、県西地域における生涯学習に関する意識を高め、取り組みの拡大を図るため、県民の生涯学習の振興に資するという目的で開催される参加型のイベントです。

岩瀬高校のブースでは健康な生活への啓発活動のポスターを掲示し、約200名の幅広い年代の方々に、血圧の測定や生活習慣病のアドバイスを行い、多くの地域の方々と笑顔で触れ合うことができました。

参加した学生からは、「様々な年齢層の方々に来ていただ き、この日の血圧測定を機に自分の健康について深く関心を持っていただけたらなと感じました。」「年齢層に合わせた話題や説明の仕方などの個別性のコミュニケーションの重要性を学ぶことができました。また、お話しさせて頂く中で、日頃から健康に気をつけている方が多い、という発見がありました。」「小さな子どもから高齢者まで様々な年代の来場者と関わり、血圧を測定することができてとても良い経験ができました。」「地域の幅広い世代と関わることができ、血圧測定を通して健康への関心の多様さを実感するいい機会でした。」などの感想が聞かれました。そして、「他の出店も回ることで多くの地域の方々とふれあい、楽しい時間を過ごしました。ありがとうございました。」と話す学生が多かったです。

看護研究発表会(専攻科2年生)

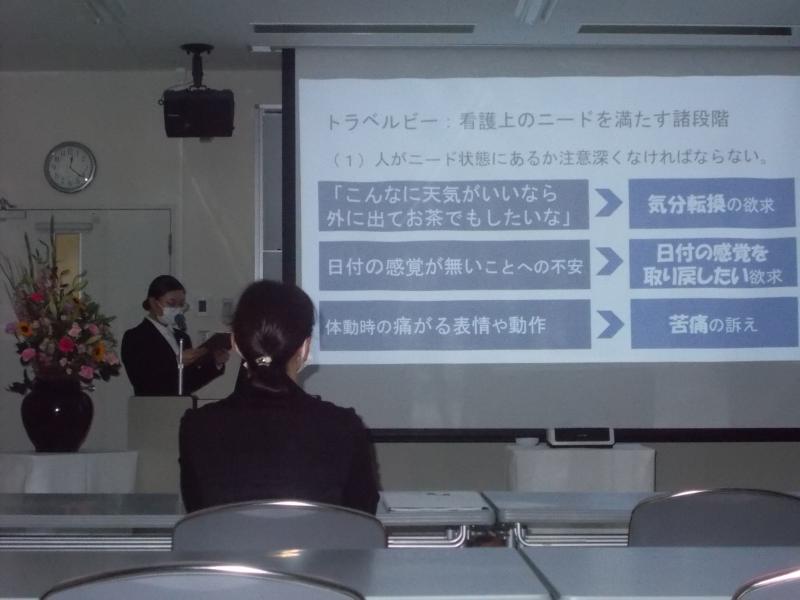

令和7年9月29日(月)、本校において看護研究発表会が行われました。

看護研究発表会は、臨地実習(精神看護学を除く)を終了した専攻科衛生看護科2年生が、看護の学習の集大成として、研究的な視点から看護を振り返り、ケーススタディとして論文にまとめ発表するものです。保護者や本校職員など多くの方々が見守る中、スライドを用いて25名の研究成果が発表されました。また、参加した在校生との質疑応答・意見交換も活発に行われました。

発表した生徒からは、「看護研究を通して、自分の行った看護についてじっくり向きあい、自分の看護観を深めることができた。」、「看護研究発表会でクラスメートの発表を聞き、色々な視点があり学びが深まった。」との感想がありました。

生徒代表で挨拶をした高橋舞さんからは、「看護研究を進める中で、様々な看護理論家の考え方にも触れました。初めは難しく感じることもありましたが、学びを深めていく中で、それを自分たちの看護にどう活かすか、また、自分の看護が患者にどのような影響を及ぼすのか、と考えるようになり、自分自身の看護観を見つめ直す機会になりました。仲間たちと共に考え、支え合って乗り越えてきた時間も、これから看護師を目指し学び続ける大きな力になると思います。」と感謝の言葉が述べられました。

保護者ボランティア

7月3日(木)衛生看護科1年生の「基礎看護」の授業で、保護者ボランティアによる校内実習「車椅子の移乗」を行いました。

家庭との連携を深め、臨地実習へと連動する効果的な校内実習をすることにより看護を適切に行う能力を育成することを目的に、保護者参加型の授業を開催しました。

初めてクラスの生徒以外の方を患者役に迎え、生徒たちは緊張感をもって実習に臨んでいました。保護者の方々から様々なご助言をいただき、生徒たちも活発に意見交換を行い、意欲的に学習する姿がみられました。生徒からは、「普段と違って、保護者の皆様に患者役をやってもらうことで、新たな発見や課題が見つかり、新しい視点も増えたと感じました。」「生徒同士では体験できない身体の大きさの違いや緊張感を感じて実習できたことはよい体験になった。」などと意見が聞かれました。

患者役の保護者の方からは、「子供たちが日頃学んでいることを体験できて良かったです。子供たちの普段の様子や学んでいる事が体験できて嬉しかったし、応援したいと思いました。」「協力し合ってみんなで学んでいる姿がみられて良かったです。」と感想をいただきました。

戴帽式

6月6日(金曜日)本校体育館で県立岩瀬高校「衛生看護科第54回戴帽式」を実施しました。

衛生看護科3年生35名が看護師の象徴である「ナースキャップ」を戴き、キャンドルを手に、心を込めて「ナイチンゲール誓詞」を唱和しました。戴帽生を代表し、大平愛心さんは「誓いのことば」の中で、「指導を謙虚に受け止め、常に学ぶ姿勢を忘れず、知識や技術の質を向上させるとともに、また、患者様やその家族の思いを受け止め、寄り添うことができるよう励んでいきます。私たち35名の心に強く灯されたキャンドルの光、皆で刻んだナイチンゲール誓詞を胸に、初心にかえり看護師への道を切り開き歩んで参りたいと思います。互いに支え合うことのできる仲間とともに、理想の看護師像に向かって、これからも精進していくことを、ここに誓います。」と述べました。看護の道を歩む決意を新たに、使命感と感謝の気持ちがあふれる素晴らしい戴帽式となりました。

戴帽式を終えた生徒たちからは、「戴帽式を終えて、今後はより一層真摯に看護と向き合いたいと感じています。」「戴帽式という節目を迎え、初心を忘れず、常に思いやりの心を持って行動する大切さを改めて学びました。これからは実習も本格的に始まりますが、どんな時でも患者様のことを第一に考え、向き合っていきたいです。」「戴帽式を終え、私は看護師としての第一歩を踏み出しました。今後は学びを深めて、患者様に寄り添うことができる看護師を目指して頑張りたいです。」といった感想が聞かれました。

専攻科衛生看護科1年生 入学の集い

令和7年4月7日(月)、専攻科衛生看護科1年生の入学の集いが行われました。

衛生看護科を卒業し、制服はリクルートスーツに変わり、専攻科生として新たなスタートを迎えることができました。

入学にあたり学校長講話では、「専攻科入学にあたって、専攻科生の自覚を持ちながら、看護師という目標のために自らすすんで学習をすすめていってほしい」と励ましのお話がありました。その中でトラベルビー著の「人間対人間の看護」の冒頭に掲載されているルース・ジョンストン看護婦の詩を紹介していただきました。これから気持ち新たに看護師を目指していくものとして、心構えとしてこの詩より感じ取ってほしいとのことでした。

生徒からは、「スーツを着て参加した入学の集いでは、新たな気持ちで将来について考えることができました。これからの2年間で仲間と助け合いながら目標に向かって頑張りたいです。」「入学の集いに参加し、改めて専攻科での厳しさを知りました。より専門性の高い学習が必要だと感じました。これからは規則正しい生活を意識しながら勉強していきたいです。」「専攻科の学習内容は、これまでよりも専門的で難しいものになるので、毎日の学習を忘れずに2年後の国家試験に合格したいです。」などの抱負が聞かれました。

専攻科生として後輩の手本となる存在であり、今後、患者さんやその家族をしっかりと支えられる存在となれるよう、気持ちを新たにこれから頑張りましょう。

救急救命講習

令和7年2月18日(火)、筑西AMLS研究会 NPO VNJさいたまPUSHを講師にお迎えし、衛生看護科3年生を対象に救急救命講習会を行いました。

救急救命についてのビデオを聴講し、心停止時の観察方法や心肺蘇生の適用と実際、AEDの使い方と対処方法の講義を受け、インストラクターの指導を受け実践しました。外出時や自宅で発見した際の対応などをシミュレーションし、周囲へ協力を依頼して胸骨圧迫を行うなど、心肺蘇生法の一連の流れを体験することができました。また、実践場面での服の脱がせ方について生徒から質問があり、インストラクターから指導を受けながら熱心に学ぶ様子が見られました。生徒からは、「質の良い心肺蘇生を続けるためにはなるべく多くの人の助けが必要だと知り、大きな声で応援を呼び、率先して助けられる人になりたいと思った。」「これまで心肺蘇生が必要な状況に立ち会ったことがないため、もし実際にそのようなことが目の前で起きたらパニックになり冷静な判断ができなかったと思います。今回の講習を受けて、どのように対処することで助かる可能性が高くなるのかをイメージしておくことができました。」「胸骨圧迫の方法とAEDの使い方を実践的に学ぶことができました。胸骨圧迫の正しい位置や強さ、リズムを体感しながら練習できたことで、緊急時にも落ち着いて対応できる自信がつきました。また、意識の確認や周囲への協力の呼びかけなど、実際の救助で重要なポイントも学ぶことができました。」などと感想が聞かれました。

指導者ボランティア

11月21日(木)、衛生看護科1年生の「基礎看護技術」の授業で校内実習「全身清拭」を行いました。

実習内容の充実と情報共有を行うことを目的に実習病院の臨床指導者にお越しいただき、臨床指導者と看護教員の協同授業を開催しました。

初めて臨床指導者に実習の様子を見ていただき、緊張感をもちながらも積極的に質問をして実習に臨んでいました。臨床指導者の方々から様々なご助言をいただき、意欲的に学習する姿がみられました。

生徒からは、「実際に看護の現場で働かれている看護師の方からアドバイスをいただき、自分のやり方と現場での臨機応変なやり方との違いに気づくことができました。援助の際の動作を体を使って学ぶことができました。」「臨床指導者さんに助言をいただき、患者様への声かけの大切さに改めて気づきました。次に行う動作の説明だけでなく、患者様の些細な変化に気付いて声をかけることで、安楽につながると学ぶことができました。」と感想が聞かれました。

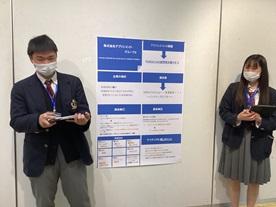

産業教育デジタルアントレプロジェクト

令和6年11月20日(水)、ザ・ヒロサワ・シティ会館で行われた 「産業教育デジタルアントレプロジェクト」の第4日目に、衛生看護科3年生が参加しました。

産業教育デジタルアントレプロジェクトは、産業教育における各専門分野を学ぶ生徒を対象に、産学官連携を通じて課題解決に取り組むことで、情報リテラシー能力を養うとともに創造的で新しいものを生み出す力や何事にも挑戦できる力を伸ばし、アントレプレナーシップを育成することを目的に実施されているものです。

県内の高校45校の生徒約120名が参加し、ポスターを用いた最終発表会を行いました。

9月からの全4回を通して参加した生徒からは、「離れた人と一つのことを成し遂げることの大切さを学びました。人と話し、決定し、実践するという今後社会へ出て必要になるスキルを、高校生の今経験できたことが、自信に繋がりました。」「様々な人とのコミュニケーションの重要性を学んだ。他の学校の初めて会う人同士で解決策を考えるのは難しいことだったが、今まで気づけなかった視点で物事を考え、最後までやりきることができて良かった。」と感想が聞かれました。

全国産業フェア栃木大会

令和6年10月26日(土)、27日(日)に開催された『全国産業教育フェア栃木大会』に、本校衛生看護科3年生が参加しました。

意見・体験発表では、『右大腿骨頸部骨折患者の看護を通して学んだこと~全身清拭・寝衣交換での工夫~』として、臨地実習での成果を発表しました。

また、体験実演コーナーでは、血圧測定、新生児人形の抱っこ体験、画用紙でのナースキャップ作成を実施し、来場者と笑顔でふれあいました。

参加した生徒からは「他の専門学科の発表、展示物の見学、他校生徒との交流を通して、自分の夢を実現させるために努力している同じ高校生がいること知り、私の看護師になる夢の再確認や、目標に向けて頑張る力をもらうことができました。」と感想が聞かれました。

いのちの学習会

令和6年11月14日(木)に衛生看護科1年から3年生と普通科3年生の希望者を対象に、『いのちの学習会』が行われました。

筑波大学附属病院看護師長 臨床看護准教授 小笹雄司先生に来校いただき、『臓器移植』についてご講話いただきました。

生徒からは、「臓器移植や臓器提供を行うにあたって様々な判断をすることになる患者と家族は、大きな負担や不安や苦痛を抱えているとわかった。看護師は、患者と家族に寄り添い、不安や苦痛を傾聴しそばにいることが大切だと感じた。」「今回の学習会を受けるまで、自分が臓器提供者になることや、家族が臓器提供を決断することについて、自分にはあまり関係のないことだと思っていた。患者様に寄り添うことを大切に実習してきたが、患者様だけでなくドナーの家族に対しても寄り添うことを忘れずにいたいと思った。」「移植する方の『人の死を待っているようで嫌だ』という話を聞いて、ドナーを待つことがどれだけ複雑な思いかということに気づかされた。臓器移植や臓器提供の過程を今回知ることができ、価値観や考え方が深まりまった。」との感想が聞かれました。

ハイスクール体験

10月19日(土) 本校にて県西生涯学習センター主催の「ハイスクール体験教室」が行われました。これは、小学4~6年生を対象に、本校衛生看護科の学習活動や看護の仕事を地域に発信し、将来の看護師を育てる目的で行われているものです。

専攻科2年生による案内のもと、校内ツアー・クイズラリーを行いながら、赤ちゃんのおむつ交換や沐浴、妊婦体験、ナースキャップづくり、聴診体験などを行いました。

ナースキャップの作成では、初めてつけるナースキャップに笑顔が見られ、和気あいあいとした雰囲気のなか撮影が行われました。また、赤ちゃんのおむつ交換や沐浴では、「重くて大変」「かわいい」、保護者の方からも「懐かしい」と笑顔が見られていました。妊婦体験では、妊娠中の母親の体の変化を体験し「重くて歩きにくい」「靴下をはくのが難しいんだよ」などと親子の会話が聞かれました。

ご参加いただいた小学生からは、「赤ちゃんを抱っこしたり、お風呂に入れるのが楽しかった」「クイズでわかったことを学校で自慢したい」「体の音を聞いたのがすごいと思った」と感想が聞かれました。

専攻科2年生からは、「看護体験やクイズなどを小学生が楽しんでくれた様子が伝わり、貴重な体験ができた。岩瀬高校のことや看護のことについて興味を持って質問をしてくれたり、看護師になりたいと言ってくれたことが嬉しかった。」と感想が聞かれました。

保護者ボランティア

10月17日(木)、保護者ボランティアの方を患者役にお迎えし、衛生看護科1年生の「手浴」の実習を行いました。

保護者参加による校内実習は、今年度2回目になります。生徒たちは、生徒同士で行う実習とは違った緊張感をもって実習に臨んでいました。保護者の方々の助言や協力により活発な意見交換も行われ、援助の技術や態度を学ぶことができました。

参加していただいた保護者からは、「普段見ることができない授業の様子が見られてよかった」「生徒たちの緊張感が伝わってきた。今後の実習に向けて頑張ってほしい」「生徒同士では言いにくいことも保護者の意見を聞いて“なるほど”と感じている様子が見て取れて、うれしく思いました」「カンファレンスで積極的に手があがり、素晴らしいと思った」などの感想が聞かれました。

産業教育デジタルアントレプロジェクト

10月9日(水)、茨城県県南生涯学習センターで行われた 「産業教育デジタルアントレプロジェクト」の第2日目に、衛生看護科3年生4名が参加しました。

産業教育デジタルアントレプロジェクトは、産業教育における各専門分野を学ぶ生徒を対象に、産学官連携を通じて課題解決に取り組むことで、情報リテラシー能力を養うとともに創造的で新しいものを生み出す力や何事にも挑戦できる力を伸ばし、アントレプレナーシップを育成することを目的に実施されているものです。

県内の高校45校の生徒約120名、教員等約50名が参加し、グループに分かれて、企業から提供された課題についての解決策を考えました。

「ICTを活用し採用面接参加者を増やすための方法を提案せよ」「デジタル拠点の来場者数を拡大せよ」「ICTを活用し、グループの認知度を向上させるための方法を提案せよ」といった課題に対し、ICTツールやコミュニケーションアプリを使用しながら積極的に意見交換を行い、交流する様子が見られました。

このプロジェクトは、第3・4日目へと続く予定となっており、参加した生徒からは「難しい課題だが、最後まで協力して考えを深めたい」と感想が聞かれました。

専攻科衛生看護科1学年 生涯学習フェスティバル2024

令和6年10月6日(日)、茨城県県西生涯学習センターで行われた 「生涯学習フェスティバル2024」に専攻科衛生看護科1年生が参加しました。

生涯学習フェスティバルは、参加団体や関係団体が協働で運営する県民参加型のイベントです。県民に広く生涯学習の意義を啓発するとともに市民が自ら学習活動を行い、参加者がふれあい、学びあう交流の場を提供することを目的に実施されているものです。

7名の学生が、血圧の測定や生活習慣病のアドバイスを行うとともに、ポスターを掲示し健康な生活への啓発活動を行いました。多くの地域の方々と笑顔で触れ合うことができました。

参加した生徒からは、「小児から高齢者までの血圧測定を行いました。地域の方とコミュニケーションをとり、年代によって特有の悩みがあることがわかったのでこの経験を実習に活かしたいと思います。」「小さな子供から高齢者まで沢山の人と関わることができ、地域の人の温かさを知ることができました。」「ただ血圧を測るだけでなく、会話をすることの大切さを感じました。また、子どもの血圧を測るという普段の学習とは違った体験をすることができ、これからも頑張ろうという気持ちになりました。」「血圧測定や健康相談を行うことで、地域の方と沢山お話をすることができ、有意義な時間を過ごすことができました。」「地域の方々と関わるなかで、手技やコミュニケーションなどの向上に繋がり、貴重な体験ができました。今後のさらなる技術の向上に繋げていきたいです。」と感想が聞かれました。

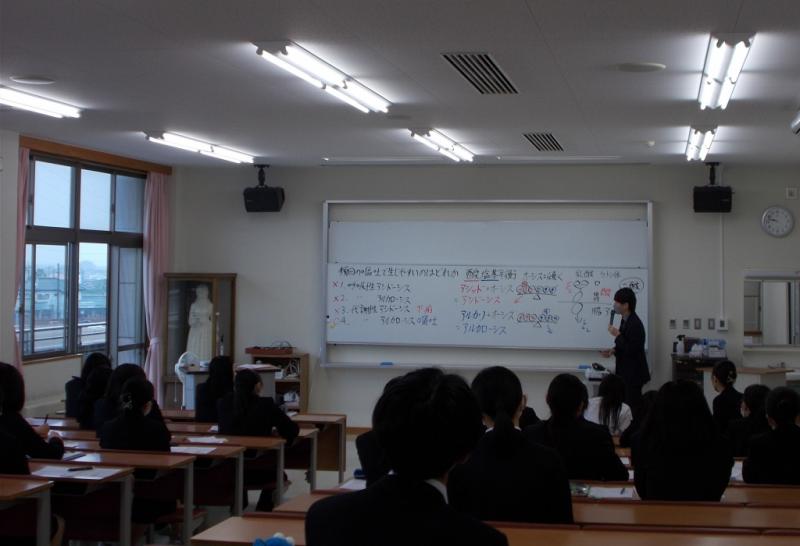

専攻科2年 看護研究発表会

令和6年9月30日(月)、本校において看護研究発表会が行われました。

看護研究発表会は、臨地実習(精神看護学除く)を終了した専攻科衛生看護科2年生が、研究的な視点から看護を振り返り、看護の学習の集大成として発表するものです。衛生看護科の在校生や、保護者、本校職員など多くの方々が見守る中、各自が作成したスライドを用いて成果を発表しました。質疑応答・意見交換も活発に行われました。

生徒代表の澤木麻衣さんから、「本日の看護研究発表会を通じて、これまでの実習を振り返り、看護の理解をさらに深める機会となりました。理論に基づいて看護を分析することの難しさを感じる一方で、患者様に与える看護の影響を明確にすることが、より質の高い看護に繋がると実感し、自分の強みを見つけるきっかけにもなりました。また、同じ看護を志す仲間の存在や、苦しい時や嬉しいときに支えあえる環境があったことで、より良い看護を提供できたと改めて感じました。私たちが無事に臨地実習や看護研究を終えることができたのは、患者様をはじめ、臨地実習でご指導くださった実習施設の皆様、先生方、そして日々支えてくれる家族のおかげです。この場をお借りして、深く感謝申し上げます。」と感謝の言葉が述べられました。

専攻科2年 JICA校外学習

令和6年9月18日(水)、専攻科2年生35名が、独立行政法人 国際協力機構 JICAつくばへ校外学習に行きました。

地域や国ごとの現状やニーズに即した支援を展開するJICAの理念と活動を理解することにより、グローバルな視点に立つ医療人を育成することを目的に、青年海外協力隊としてボランティアに参加された職員の方の体験談を聴講したり、民族衣装や食文化の体験プログラムを行いました。

JICA(独立行政法人国際協力機構)は日本のODA(政府開発援助)を一元的に行う実施機関であり、開発途上国が抱えるさまざまな課題解決に向け、技術協力・有償資金協力・無償資金協力という3つの援助手法のほか、ボランティア派遣や国際緊急援助など、さまざまな取り組みを行っています。

生徒たちは、タンザニアやマラウイなどのアフリカ諸国にて青年海外協力隊の在外健康管理員をされていた方の体験談に興味深く耳を傾けており、世界の多様性を身近に感じ、日本と発展途上国の人々の架け橋となる活動を学びました。また、体験プログラムでは、神経衰弱形式のグループワークを通して、途上国と日本の繋がりについて理解を深めました。また、世界各国の民族衣装を着用したり、エスニック料理を味わうことで、世界各国の文化に触れ理解を深めました。

保護者ボランティア

7月18日(木)、衛生看護科1年生の「基礎看護」の授業で、保護者ボランティアによる校内実習「車椅子の移乗」を行いました。

家庭との連携を深め、臨地実習へと連動する効果的な校内実習を実施することにより看護を適切に行う能力を育成することを目的に、保護者の方にご参加いただき、授業を行いました。

初めて、クラスの生徒以外の方を患者役に迎え、生徒たちは緊張感をもって実習に臨んでいました。保護者の方々から様々なご助言をいただき、生徒たちも活発に意見交換を行い、意欲的に学習する姿がみられました。生徒からは、「普段の実習は生徒同士で行っているので、今回の保護者ボランティアの実習を通して、患者様との接し方について学ぶことができました。」などと意見がきかれました。患者役の保護者の方からは、「今回患者役として参加させていただき、子供たちは緊張している中、患者さんの安全安楽を第一に考え、一生懸命に取り組もうという姿勢が伝わりました。」「一つ一つの動作に対して細かく声かけをすることで、患者の不安が軽減され、安心して任せられると感じました。また、ボディメカニクスを活用することにより、患者さんの不安や苦痛などを軽減するだけでなく、介助者の腰痛予防や身体負担の軽減にも繋がるため、身に付けてほしいと思います。」と感想をいただきました。

認知症サポーター講座

令和6年7月4日(木)、衛生看護科3年生を対象に『認知症サポート講座』が開催されました。本講座は、認知症を発症している対象者に適切な対応・援助ができることを目的に、桜川市高齢福祉課の協力を得て毎年実施しているものです。認知症の患者様の個別性に合わせた対応は非常に難しい反面、病院および老人保健施設等の実習において、援助の機会は多くあります。専門的な視点からご指導をいただきました。

始めに、「桜川市認知症介護アドバイザー会」の方による講義で認知症の症状について理解したあと、「認知症の方への対応」をテーマにした寸劇を交えながらグループワーク・発表を行いました。生徒からは、「認知症は身近なもので、周りの理解や協力さえあれば地域社会で暮らしていけるものだとわかりました。とても貴重な時間になりました。」「今まで、認知症の方と接する機会がなく、想像だけで学んできましたが、看護師として、また一人の人としての認知症の方への接し方を学ぶことができました。これから認知症の方と関わる際には、その方を理解し、安心させられるような声かけをしていきたいと思います。」「実習で初めて認知症の方と接した際は、患者様の発言の意味がわからず、接し方について難しいと感じたことがありました。しかし、今回の講座を受けて、認知症の方に発言の理由を尋ねてもよいのだということがわかりました。認知症の方が感じている不安や困難に寄り添い、患者様の背景を理解したうえで関わることが大切だと思いました。」「認知症は将来誰にでも起こりうる身近なものであることを再実感しました。認知症の方自身も慌ててしまうことで気持ちが焦ってしまうので、一度落ち着いて話を聞き、否定せずに共感的な態度で話を聞けるようにしようと思いました。今回学んだことを、これからの臨地実習での認知症の患者様との関わりに活かし、患者様に寄り添った看護を提供できるようにしたいです。」といった感想が聞かれました。

感染予防講演会

令和6年7月3日(水)、衛生看護科1年生を対象に、茨城県西部メディカルセンターの感染管理認定看護師による「病院における感染対策」と題しての、講演会が行われました。感染対策は、患者の生命を守るとともに医療者自身にとっても重要なものであり、看護師の役割や対策について、実際の病院における取り組みを聴講し、看護者としての知識と技術を深めました。演習では、ガウンや手袋の着脱と、疑似汚染を用いたテーブル拭きを行い、これからの臨地実習や臨床の現場で必要な技術を再確認することができました。

生徒からは、「感染対策について授業で学んでいましたが、不十分な部分を学ぶことができました。講話を聞いて学んだことを、来年の病院実習では行えるようにしたいと思いました。」「病院内における感染対策として、基本的な予防が大切だということを、実演や体験を通し改めて知ることができました。感染対策は病院内だけでなく、外部組織や地域と連携して行われるということを学ぶことができました。」と感想が聞かれました。

戴帽式

6月7日(金曜日)本校体育館で県立岩瀬高校「衛生看護科第53回戴帽式」を実施しました。

令和6年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大以降実施されていなかったキャンドル灯火が再開となり、衛生看護科3年生37名が看護師の象徴である「ナースキャップ」を戴帽し、キャンドルを手に、心を込めて「ナイチンゲール誓詞」を唱和しました。戴帽生を代表し、藤田珠羽さんは「誓いのことば」の中で、「看護者としての観察力と感性を磨き、自分が行える最善の看護を考えていきたいと思います。そして、患者様や指導者様、先生方、一番近くで支えてくれる家族など、私たちを支えてくれる方々に感謝し、常に思いやりと責任感を持ち、看護師を目指すものとしての自覚を忘れずに力を高めていきたいです。」と述べました。看護の道を歩む決意を新たに、使命感と感謝の気持ちがあふれる素晴らしい戴帽式となりました。

戴帽式を終えた生徒たちからは、「これまで私たちを支えてくれたすべての人たちに感謝を伝えたいです。ろうそくに火を灯した瞬間、看護師になることの責任感を強く感じました。ナイチンゲール誓詞のように、この先も看護師を目指す仲間とともに、努力を惜しまず向上心を持って取り組んでいきたいと思います。」、「看護の道を歩むことに対する決意と、看護学生としての自覚を改めて認識することができました。ナイチンゲールから受け継いだ、分け隔てない看護の精神をもとに、日々看護の道を一歩ずつ歩んでいこうと思いました。」「たくさんの人に見守られ、戴帽式が無事に挙行され、とてもうれしく思います。これから壁にぶつかることがあっても、クラス一丸となって頑張りたいです。」「戴帽式を終え、ナースキャップを受け取り、夢である看護師に近づいたことを実感しました。実習では自分の未熟さを痛感し悩むこともありましたが、これからも努力し理想の看護師になりたいです。」といった感想が聞かれました。

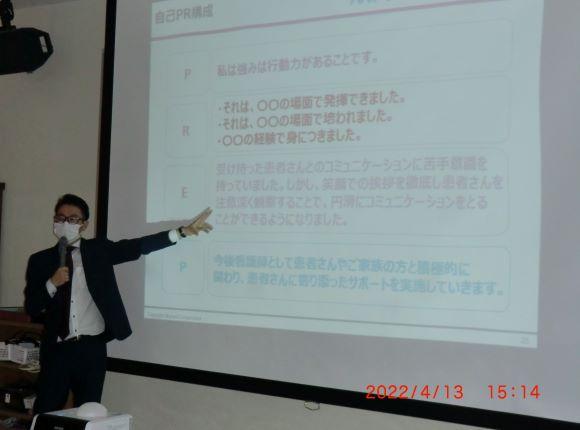

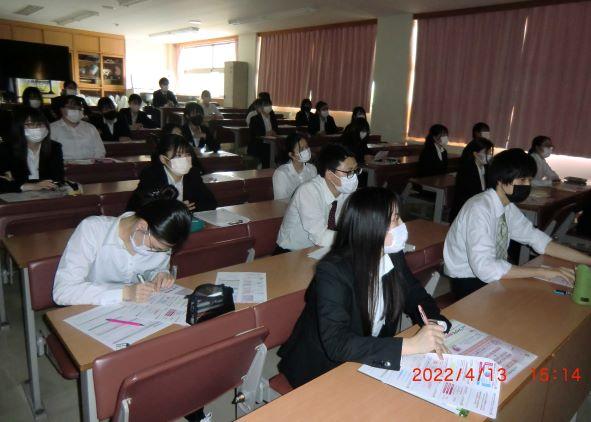

専攻科2年 就職ガイダンス

令和6年4月19日(金)、専攻科衛生看護科2年生を対象に、就職ガイダンスを開催しました。外部より講師の先生をお招きし、就職面接にあたってのポイントをお話いただきました。

生徒たちは、ガイダンス後も積極的に講師の先生に質問をする様子が見られ、就職面接に向けての疑問を解消し、理解を深めることができました。

生徒からは、「ネットで調べるだけでは不足していた情報を得ることができました。面接への不安が少し軽減しました。」「事前の準備が大切であると再確認しました。まだ自己分析ができていない部分もあるので、今日の講義の中で教えていただいたことを活かして臨みたいと思いました。」「言葉に詰まってしまったり緊張で頭が真っ白になってしまうことがあるので、丸暗記ではなく自然体で自分をアピールして知ってもらえるように練習しようと思いました。」と感想が聞かれました。

専攻科1年 就職ガイダンス

令和6年2月9日(金)、専攻科衛生看護科1年生を対象に、就職ガイダンスを開催しました。外部より講師の先生をお招きし、近年の新卒採用動向、就職活動4つのステップ(自己分析、情報収集、病院研究、選考対策)、履歴書の書き方など、就職活動をするにあたり大切なポイントについてお話をいただきました。

生徒たちは、話に真剣に耳を傾けており、これから始まる就職活動に向けて理解を深めることができました。

生徒からは、「看護師採用の現状を聞き、量より質が求められる時代へ変化していることに驚いた。また、自己分析を行い長所と短所を知ることができたので、就職活動では学びを活かしていきたい」「就職する病院を決める際、自分が大切にしたいことや自分のスキルを発揮できる環境について明確にすることができた。また、就職活動をするにあたってのポイントや自身の長所などのワークを通して学べたので活かしていきたい。」などの感想が聞かれました。

衛生看護科1年 指導者協力校内実習

令和5年12月11日(月)、病院実習先の臨床指導者に参加していただき、衛生看護科1年生の全身清拭の校内実習を実施し、直接指導や助言をいただきながら基礎看護の知識・技術の習得に努めました。

生徒は、緊張しながらも興味深く話を聞いたり、質問をしたりと学びが深められる良い機会となり「看護師は患者に元気になってもらえるように、明るく、大きな声でハキハキと話すことが重要なことがわかった。しかし、声のトーンが高すぎても聴きづらたかったりするので、患者を第一に考え、接することの大切さを学んだ。」「全身清拭は、今までの実習の応用や工夫が必要になってくる実技だと感じた。今回、指導者さんに来ていただいて、いろいろな病院でのケアを聞くことができ〈基礎に準じた応用〉というのがわかった。患者に合った手技ができるようにしっかり練習して2年生に備えたい。」など声が聞かれました。また、指導者からは、「積極的に質問があり、意欲的に感じた。来年も積極性を忘れずに実習にきてほしい」「生徒が学んでいることが病院との違いがあることを知れた。それを指導者としてどう対応していくか考えることができた。」などの意見が聞かれました。

専攻科2年 JICA校外学習

令和5年11月30日(木)、専攻科2年生32名が、独立行政法人 国際協力機構 JICA地球ひろばへ校外学習に行きました。

貧困や格差の解消等の人権保障の視点に立ったJICAの理念を理解し、活動を体感することにより、看護の基礎をなす人権擁護の意識を高めるとともに、グローバルな視点に立つ医療人の育成を目的に、青年海外協力隊としてボランティアに参加された方の体験談を聴いたり、体験プログラムをおこないました。

JICA(独立行政法人国際協力機構)は政府の途上国援助を担う組織であり、発展途上国のインフラ整備や技術支援のみならず、感染症や自然災害に関わる国際的な医療支援など、様々な活動を行っています。

生徒達からは「実際に活動をしていた方の講話を聞き、自分の先入観で行動するのではなく、現地の人々の思いを傾聴し、地域の特徴を理解することが大切だと学びました。また、展示では、難民について学ぶことができました。」「海外で保健活動のやりがい等を知ることができ、海外支援に興味を持ちました。日本には戦争がないからと他人事に考えるのではなく、関心をもつことが大切だと感じました。」などの感想が聞かれました。

衛生看護科1~3年生 いのちの学習会

令和5年10月26日(木)に衛生看護科1年生から3年生を対象に『いのちの学習会』が行われました。今年は、茨城県委託事業として、一般社団法人 茨城県助産師会の野村那津子先生から、二次性徴や妊娠、性感染症などの話をきき、性といのちについて考える機会を頂きました。

生徒からは、「今回のいのちの学習会を通して、いのちとは身近なものであると思いました。性やいのちについては、簡単に相談できることではないけれど、自分一人で悩まず相談できる場があることが分かって少しだけ安心しました。」、「性の多様性や性的同意など、将来、看護師として知っておくべきことを聞くことができた。新しいいのちが誕生することはどういうことなのか、どのように行動しなければならないのかを改めて見つめなおす機会となった。」、「今まで、分からなかったことや気になっていたことが分かりやすい表現で大変勉強になった。」との感想が聞かれました。

衛生看護科1・2年生、専攻科1年生 「マナー講習会」

令和5年11月6日(月)、衛生看護科1・2年生と専攻科1年生を対象に、臨地実習にあたり、社会人・看護師としてのマナーを認識し身に付けることによって適切な対応が出来るようにする事を目的に「マナー講習会」を実施しました。

講師に、株式会社「さんぽう」の有若智子先生をお招きし、講義と実践を通して接遇とマナーについて学びました。

生徒からは、「看護師は患者との信頼関係が大切な職業なので、印象を決める表情をはじめとする接し方は非常に大切だとわかった。マナーは日々の行動の積み重ねであり、今から礼儀作法を意識して生活していきたい。」「今日の講習を通して、挨拶はただの言葉でなく、相手の信頼関係を築く上での最初の一歩だと思った。明日から元気よく挨拶をしたい。」「実習では、初対面の患者さんと接する機会が多いので、第一印象を良くするように身だしなみや明るい表情、正しい日本語で話すことが大切な事を改めて学んだ、はっきりした発音の話し方は、高齢者が多い環境ではコミュニケーションに活かせると感じた。」「訪問看護の実習の際、相手に失礼がないように正しい礼儀作法を身に着けたい。」「学校生活においてもルール、マナーなど多くの決まりがあり、その中で自分自身が何をするべきか積極的に考え選択する必要がある。指示待ちにならないように、まずはマナーを身に付けよりよい学校生活を送れるように心掛けたいと思った。」との感想が聞かれました。

実践や講義の中で、社会人としてのマナーについて考える良い機会となり、ロールプレイングも積極的に行われていました。自分の行動を振り返り、すぐにでも実践に移すことができる充実した内容でした。

保護者ボランティア(衛生看護科1年)

10月30日(月)の2・3時間目、衛生看護科1年生40名を対象に、保護者ボランティアによる校内実習を行いました。保護者の方に患者役として「手浴」の校内実習に参加してもらうことで、生徒たちは緊張感をもって実習に臨んでいました。保護者の方々の助言をもらいながら、生徒たちも活発に意見を出しながら、積極的に学ぶことが出来ました。

保護者からは、「子供たちが友達と協力しながら取り組む様子をみれて、少しほっとしました。まだまだたくさんの事を勉強していく中で仲間とともに頑張る事の素晴らしさも学んで欲しいです。学業と看護の勉強を両立している子供たちはとても立派でした。」「実習グループの中で役割分担についてよく話し合っていていいと思いました。」「看護師になるために必要な知識と技術が徐々に備わってきたと感じ、保護者としてとても嬉しかったです。」などの感想が聞かれました。

看護研究発表会(専攻科2年生)

令和5年10月2日(月)、本校において看護研究発表会が行われました。

看護研究発表会は、臨地実習(精神看護学を除く)を終了した専攻科衛生看護科2年生が、研究的な視点から看護を振り返り、看護の学習の集大成として、自己の看護研究成果を論文にまとめ発表するものです。保護者や本校職員など多くの方々が見守る中、スライドを用いて32名の研究成果が発表されました。また、質疑応答・意見交換も活発に行われました。

発表した生徒からは、「看護研究を通して、自分の行った看護についてじっくり考え、学びを深めることができた。また、反省点や改善点も見出すことができた。」、「看護研究発表会でクラスメートの発表を聞き、様々な視点から患者様の看護を提供することの重要性を再確認できた。」後輩たちからは、「疾患は同じでも患者様の個別性に合わせた援助を行うことの大切さを学ぶことができた。来年は、先輩方のように自信をもって発表ができるように患者様に寄り添い信頼関係を築いていける看護がしたい。」「先輩方が5年間で得た学びの集大成として研究発表をしており、今までの臨地実習で常に患者様のことを考え、尊厳を守り、個別性のある看護を行ってきたことがわかった。」「3年後に同じように根拠に基づいた意味のある看護ができるように毎日の実習を大切にしていきたい。」「先輩方一人一人の看護観を感じ、私もよりよい看護とは何かを考え、患者様に寄り添っていきたい。」などの感想が聞かれました。

保護者ボランティア(衛生看護科1年生)

7月11日(火)、衛生看護科1年生の「基礎看護技術」の授業で校内実習「車椅子の移乗」を行いました。

家庭との連携を深め、臨地実習へと連動する効果的な校内実習を実施することにより、看護を適切に行う能力を育成することを目的に、保護者参加型の授業を開催しました。

普段は生徒同士で行う実習ですが、患者役が初対面の大人であるため、生徒たちは緊張感をもって実習に臨んでいました。保護者の方々からは様々なご助言をいただき、生徒たちも活発に意見交換を行い積極的に学習する姿がみられました。生徒たちは、『生徒同士の実習とは違い、保護者の方に安心感を得てもらうためにも声掛けの大切さがわかった。』『体格の違うため生徒同士の実習と比べてスムーズにいかないこともあったが、その中で、どのようにすれば保護者に負担がかからないかを考えるいい機会となった。』『保護者からの助言で気づくことも多くあり、とても勉強になった。』などの意見がきかれました。

患者役の保護者の方からは、『子どもたちの日頃の様子がみられてよかった。今回の体験を通して、子どもと会話が増えると思う』『看護技術としては、まだまだ未熟だが、患者さんの安全安楽を第一に考えているのが伝わった』『学校での様子を見られて安心した。次回も参加したい』などの感想が聞かれました。

国家試験ガイダンス(衛生看護科3年生)

6月30日(金)、衛生看護科3年生とその保護者を対象に、看護師国家試験に向けた学習方法を認識し、進路実現に向けて意識を高めることを目的で国家試験ガイダンスを開催しました。講師の先生から国家試験の概要や合格基準、近年の出題傾向・特徴、効果的な勉強方法などについて講話をいただきました。

生徒たちは、話を真剣に聞いており、看護師国家試験について理解を深めることができました。また、勉強法についても、日々の学習の重要性を知り、これまでの学習方法を改める機会となり、進路実現に向けて一層意識を高める事ができました。

生徒からは「2年後に控えている国家試験について対策方法など理解できるいい機会になった。」「国家試験のプール問題が多いことや早い段階からの対策が重要だということがわかった。今から国家試験を意識して参考書などを選んでいきたい。」「国家試験合格のための勉強の仕方やノートづくりなど学ぶことができた。学年が上がるにつれて勉強に焦りを感じていたが、今回のガイダンスに参加して国家試験が理解できた。」などの感想が聞かれました。

衛生看護科 『合同集会』

令和5年4月24日(月)衛生看護科の合同集会を行いました。

看護学生としての自覚を持ち、望ましい学校生活を送るための意識を高めるとともに、他学年とのつながりを築き、学年の枠を越えて学ぶ機会となるよう、1~3学年合同の集会を開きました。

教頭先生からは、自分の意志で看護師を目指した志を忘れずに、日々の授業を大切にすること、社会人講師の授業に感謝をすることなど学校生活を送るうえでの心構えについてお話がありました。

看護科長からは、各学年に対し、どのような時期であり、何をすべきか、看護学生としての姿勢等についてお話していただきました。

また、2.3年生からは、「後輩たちと交流を通して、自分の学校生活を振り返ることができた。この2年間で沢山の経験や学習していた事に気づいたと同時に焦りを感じた。これからは、3年生という自覚を持ち、後輩たちの良い姿を見せられるように頑張っていきたい。」「合同集会を通して、自分が3年生であることを改めて自覚することができた。交流会では、後輩たちからの質問をうけ、自分の経験やアドバイスを伝えられるいい機会になった。」

「昨年の合同集会で先輩たちから学んだことを、今年は1年生に伝えられるいい機会になった。3年生からは、臨地実習について聞くことができてよかった。これからも交流していきたい。」「3年生は2年生に臨地実習のこと、2年生は1年生に校内実習のことで今からやっておいたほうがいいことなどの話ができた。これからは、2年生の自覚と責任をもって行動していきたい。」

また、1年生からは、「交流会では、先輩方から気になっていたことやアドバイスを聞くことができて、安心感をもつことができた。」「合同集会で、先輩方が分かりやすくアドバイスしてくれて、これから学んでいくこと、注意しなければならないことがわかった。本当に有意義な時間であった。また、これから同じ夢をもつ先輩方をお手本にしてよく見て学ぼうと思った。」「勉強や睡眠時間など具体的なことを教えてもらい、今後の生活を想像できた。不安だったことを聞けたので1つ1つ取り組んでいきたい。」と感想が聞かれました。

専攻科衛生看護科1年生「入学の集い」

令和5年4月6日(木)、専攻科衛生看護科1年生の入学の集いが行われました。

衛生看護科を卒業し、制服はリクルートスーツに変わり、専攻科生として新たなスタートを切りました。

入学にあたり学校長講和では、ご自身の学生時代の体験談を交え、「みなさんには、看護師という明確な目標があります。専攻科は学習内容の質も量も専門性が増し、厳しさもあるとかと思います。しかし、もがき苦しむ時間は宝です。目標を達成した時、みなさんは大きく成長しているはずです。この2年間が、みなさんの人生の宝となるよう祈っています。気持ちを新たに、頑張ってください。」との励ましのお話がありました。

生徒からは、「スーツを着て参加した入学の集いでは、新たな気持ちで将来について考えることができました。これからも、辛い時は、仲間と助け合いながら目標に向かって頑張りたいです。」「入学の集いに参加し、改めて専攻科での厳しさを知りました。これまでの生活とは異なり、より学習が必要だと感じました。規則正しい生活を意識し体調管理をしながら勉強していきたいです。」「専攻科の学習内容は、これまでよりも専門的で難しいものになるので、日ごろの自己学習に力を入れ、2年後の国家試験に合格したいです。」などの抱負が聞かれました。

専攻科生として後輩の手本となる存在であり、今後、患者さんやその家族をしっかりと支えられる存在となれるよう、気持ちを新たに頑張っていきましょう!

衛生看護科1・2年生、専攻科1年生 「マナー講習会」

令和5年2月27日(月)、衛生看護科1・2年生と専攻科1年生を対象に、臨地実習にあたり、社会人・看護師としてのマナーを認識し身に付けることによって適切な対応が出来るようにする事を目的に「マナー講習会」を実施しました。

講師に、株式会社「さんぽう」の有若智子先生をお招きし、講義と実践を通して接遇とマナーについて学びました。

生徒からは、「出会った瞬間の数秒で印象が決定されてしまうため、日頃から身だしなみに気をつけ、笑顔を忘れないことが大切だとわかった。」「五感を働かせ相手の気持ちを考えてみる、笑顔と挨拶、アイコンタクトを実践していこうと思う。マナーは表現が大切で基本動作が身につけば、実習でも活かせると思った。」「挨拶は、義務ではなく人間関係を円滑にするための第1歩である為、自分も相手も良い気分になれるよう進んで挨拶をしていきたい。」「和室のルールを日頃から注意して、畳は5歩で次のたたみに移れるように歩くや座布団は、縫い目のない輪の部分が相手の膝側に来るように置くなど具体的な事を学びました。無意識にもできるようになりたい。」との感想が聞かれました。

実践や講義の中で、社会人としてのマナーについて考える良い機会となり、ロールプレイングも積極的に行われていました。自分の行動を振り返り、すぐにでも実践に移すことができる充実した内容でした。

衛生看護科3年 認知症サポーター講座

令和5年2月24日(金)、生理微生物室において、衛生看護科3年生39名を対象に『認知症サポート講座』が開催されました。本講座は、病院および老人保健施設等の実習において、認知症を発症している対象者に適切な対応・援助ができることを目的に、桜川市高齢福祉課の協力を得て毎年実施しているものです。認知症の患者様の援助頻度は高く、また対象者の個別性に合わせた対応が非常に難しくなってきています。専門的な視点からご指導をいただきました。

講座では最初に「桜川市認知症介護アドバイザー会」の方による講義で認知症の症状について理解しました。「認知症の方への対応」をテーマにした寸劇を交えながらグループワーク・発表を行い、認知症の方を否定したり、支援を無理強いしたりするようなことをしないような対応を学びました。寸劇を見学し、認知症の方の思考や行動を考え、接し方のポイントが理解できた様子でした。

生徒からは、「資料やDVD、劇を通して認知症の方とはどのように接するのがいいのか改めてわかった。そして、本人が一番苦痛に感じていることが分かった」「認知症の方にどのように対応されているのかがわかった。家族のケアにも参考にしていきたい」などの感想が聞かれました。

衛生看護科3年生 読み聞かせ会

令和5年2月14日(火)言葉を中心としたコミュニケーション方法の一つを学ぶことを目的に、衛生看護科3年生を対象に絵本の読み聞かせ体験を実施しました。

生徒たちはグループになり、自分たちで選んだ絵本の読み聞かせ発表会を行いました。生徒からは、「今回、初めて読み聞かせをする立場になり緊張しました。全体に聞いてもらうには、テンポや間の取り方などの工夫がとても大切だとわかりました。小児実習などで、今回の経験を生かしていきたいです。」、「わかりやすい読み聞かせを行うには、声の高さや大きさ、読むスピード、目線など場面により工夫することが大切だと思いました。看護におけるコミュニケーションの基本と共通することがたくさんあったので、今後にいかしていきたいです。」、「読み聞かせを行う時は、感情を込めて読むことが大切だと学びました。いろいろなグループの発表を見てたくさんの面白い本があり、読み聞かせを行う時は、対象に応じて本選びから工夫したいと思います。」との感想が聞かれました。

衛生看護科1年 専攻科2年 合同校内実習

令和4年12月19日(月)、校内実習をとおして学年を超えた交流を図り、互いに看護技術を磨き合うことを目的に、衛生看護科1年生と専攻科2年生による合同の校内実習「陰部洗浄・おむつ交換」を行いました。

衛生看護科1年生は先輩から直接指導を受けることで、病院での技術の応用や援助時の留意点などを詳しく教わりました。看護師役・補助者役に先輩がついたことで、それぞれの視点での観察点やコツを教わり、学びが深まるとともに様々な刺激を受けたようです。

専攻科2年生は事前に手技とその根拠を確認し、後輩に伝えたいことを整理して、どのように指導をしていくか、実際に模擬演習を行い校内実習に臨みました。後輩に教えるという体験をとおして、看護技術の振り返りができたとともに、学習支援について学ぶことができたようです。

合同での校内実習を行って、1年生からは「患者様の羞恥心や不安に配慮し、看護者同士、声を掛け合い連携して実施することが大切だと学んだ。」「手順や手技だけでなく観察も忘れてはいけない。先輩から、実際に病院での方法なども教えていただき勉強になった。」、専攻科2年生からは「学習したことを人に教えることは難しいと思った。分かりやすく教えるためには、根拠を示し手技や留意点を伝えること、言葉のみでなく実際にやって見せることも大事だと思った。」、「後輩に、援助の留意点やポイントを伝え、グループで学びを共有することで、改めて基礎的な部分を見直すきっかけとなった。」といった感想が聞かれました。

専攻科2年 JICA校外学習

令和4年12月14日(水)、専攻科2年生30名が、独立行政法人 国際協力機構 JICA地球ひろばへ校外学習に行きました。

貧困や格差の解消等の人権保障の視点に立ったJICAの理念を理解し、活動を体感することにより、看護の基礎をなす人権擁護の意識を高めるとともに、グローバルな視点に立つ医療人の育成を目的に、青年海外協力隊としてボランティアに参加された方の体験談を聴いたり、体験プログラムをおこないました。

JICA(独立行政法人国際協力機構)は政府の途上国援助を担う組織であり、発展途上国のインフラ整備や技術支援のみならず、感染症や自然災害に関わる国際的な医療支援など、様々な活動を行っています。

生徒たちは、青年海外協力隊としてケニアで環境教育をされていた方の体験談に興味深く耳を傾けており、世界の多様性を身近に感じ、日本と発展途上国の人々の架け橋となる技術と活動を学びました。また、体験プログラムでは、クイズ形式でSDGsについて理解を深めることができました。

衛生看護科1年 特別支援学校交流会

令和4年12月14日(水) 衛生看護科1年生(40名)が茨城県立協和特別支援学校と茨城県立下妻特別支援学校の2か所に分かれて訪問し、交流会を行いました。この取組は、「令和4年度 岩瀬高校チャレンジプロジェクト」の一環で実施しているものです。

特別支援学校では生徒たちは数名ずつ各クラスに分かれ、在校生と一緒に授業を受けたりレクリエーションを行ったりする等、一日の日課に沿って多くの活動を体験しました。最初はお互いに緊張していましたが、交流会におけるふれあいを通して互いに理解を深めることが出来ました。今回の体験を通してインクルーシブな視点にたって「共に学ぶ、共に生きる」という福祉観・看護観を育むことが出来ました。

生徒からは「最初は、障害者の人とコミュニケーションの取り方が分からなかったが、授業で学んだコミュニケーションの取り方を思い出したり、特別支援学校の先生の接し方を見たりして、コミュニケーションをとった。会話はできなかったが、一緒にボールを投げたりできた。会話だけがコミュニケーションではないことを学んだ」「肢体不自由の人や知的障害の人たちがいて、特別支援学校ではその一人一人にあった支援をしていることを学んだ。私も患者さんをよく観察し、その人にあった看護を行えるようになりたい」などと感想が聞かれました。

衛生看護科1年 病院における感染対策講演会

令和4年12月5日(月)に衛生看護科1年生を対象に、茨城県西部メディカルセンターの感染管理認定看護師による「病院における感染対策」の講演会が行われました。感染対策は、患者の生命を守るとともに医療者自身にとっても重要なものであり、看護師の役割や対策について実際の病院における取り組みを聴講し、看護者としての知識と技術を深めました。

演習では、ガウンや手袋の着脱方法を行い、来年からの臨地実習や臨床で必要な手技となるため、注意事項など再確認することができました。

生徒からは、「感染対策の重要性を再確認できた。感染の予防をすることで、患者様だけでなく私たち看護者を守ることになるので、基本の手洗いや手指消毒など丁寧にやりたい」「病院での感染対策の工夫を凝らしていることが理解でき、私たち看護者が徹底して感染対策をしなければならないということがわかった」「ガウン、手袋の着脱の演習では自分が思っている以上に丁寧に取り扱っていかないと感染拡大になってしまうことがわかり、今後の実習に活かしていきたい」との感想がきかれた。

衛生看護科1年 臨床指導者協力校内実習

令和4年11月30日(水)、病院実習先の臨床指導者に参加していただき、衛生看護科1年生の全身清拭の校内実習を実施し、直接指導や助言をいただきながら基礎看護の知識・技術の習得に努めました。

「基礎看護」の校内実習において、臨床指導者と看護科教員との協同実習授業を実施することにより、実習内容の充実と情報共有を行いました。

生徒は、臨床指導者に直接指導していただくことができ、緊張しながらも興味深く話を聞いたり、質問をしたりと学びが深められる良い機会となり「看護師同士の連携や患者様の声掛けの仕方などを意識して今後の実習に活かしていきたい」「看護師の表情が、患者様の安心につながるという指導をしてもらい、改めて、笑顔の大切さを知った」「教科書には書いていないケアの仕方を学べる機会であった」などの声が聞かれました。また、指導者からは、「学校でどのように学習しているかわかったので、来年度実習を迎える準備や心構えができた」「実習に来る学生の様子がわかった。学生の実習に対する緊張を肌で感じることができ、臨地実習の際は緊張がほぐせるように関わりたい」などの意見が聞かれました。

衛生看護科1・2・3年 専攻科衛生看護科1年 いのちの学習会

令和4年11月9日(水)に衛生看護科1年から3年生と専攻科衛生看護科1年生を対象に『いのちの学習会』が行われました。今年は、茨城がん体験談スピーカーバンクの井上恵子先生から、がんについての基礎知識やご自身の体験談をもとに健康診断の大切さ、がん告知された時の感情や社会人としての就労に対する責任など、患者目線からの心情を聞くことができました。

生徒からは、「今回のいのちの学習会を通して、がんを告知された患者様の心境や周囲の関わり方など様々な事について学ぶことができた。今後は、看護者として患者様の気持ちに寄り添うことを心がけたい。」、「がんに対する知識が深まった中で井上先生がおっしゃった『病は、その人のごく一部』という言葉が印象に残った。学習では得られない患者様の気持ちや背景を知ることができる貴重な機会だった。」「これまでの臨地実習で患者様側の気持ちを考えることが浅かったことがわかった。今後は、患者様の背景も考えて看護していきたい」との感想が聞かれました。

衛看1年 フットケア講習会

看護師が行う日常生活援助において足浴の頻度は高く、また、糖尿病患者の急増等に伴いフットケアに対する知識と技術の向上が求められます。そこで、専門的な視点から講義・技術指導を受けることにより、安全で安楽なフットケア技術を提供できるようにすることを目的に、『爪切り屋メディカルフットケア茨城』より講師をお招きし、令和4年11月7日(月)衛生看護科1年生を対象にフットケア講習会を実施しました。

爪の構造や役割、安全かつ正しい爪の切り方、爪のトラブルなど写真や動画を見ながらの講義はとても興味深く、フットケアの重要性を理解することができたようです。また、演習では模型を使っての爪切りや生徒がお互いの足のマッサージなどを行いました。爪の切り方では、足趾の保持の方法から爪切りの使い方まで多くのことを学ぶことができました。

生徒からは、「フットケアの重要性を学ぶことができた。患者様のケアに活かしたい。」、「肥満や白癬菌など日常生活が原因で巻き爪や肥厚した爪になることに驚いた。患者様の安楽につなげられるようなフットケアをしていきたい。」、「今回学んだフットケアによって、患者様の苦痛が軽減できるような看護ができるようになりたい。」との感想が聞かれました。

専攻科衛生看護科2年 ハイスクール体験教室

10月22日(土)「ハイスクール体験教室」が3年ぶりに行われました。これは、県西生涯学習センター主催で地域の小学生4~6年生に、本校看護科の学習活動を生かした看護体験をしてもらうもので、21人の小学生が参加しました。

実施内容の中での、ナースキャップの作成および写真撮影では、恥ずかしながらも笑顔が見られ、また、赤ちゃんのおむつ交換では保護者の方からも「懐かしい」と笑顔が見られていました。聴診体験では、親子で呼吸音を聴きあう姿も見られました。

本校の生徒からは「貴重な体験ができた、地域の方々と関わるきっかけになって、楽しく参加できた。」「とても緊張したが、看護体験やクイズなど小学生と楽しみながらできた。参加してくれた小学生が看護師になりたいと言ってくれたのが嬉しかった。」と感想が聞かれました。

衛生看護科1年 保護者ボランティアによる校内実習

10月14日(金)の5・6時間目、衛生看護科1年生40名の保護者ボランティアの方に患者役として「手浴」の校内実習に参加してもらい、基礎看護援助の知識・技術の学習を行いました。

保護者の方々に患者役を行っていただくことで、生徒たちは緊張感をもって実習に臨んでいました。保護者の方々の助言をうけて、生徒たちも活発に意見交換をしながら、積極的に学ぶことが出来ました。

保護者からは、「子供たちが普段どのように実習を学んでいるか、様子が分かってよかった。家庭でも話題にします。」「入学して半年で患者さんへの声掛けや気遣いが出来ていて驚いた。一人一人の患者さんを大切に考えていく実習だと感じました。」「看護師になるために必要な知識と技術が徐々に備わってきたと感じ、保護者としてとても嬉しかったです。」などの感想が聞かれました。生徒からは、「保護者の方からいただいた意見を今後の実習に生かしていきたい。」「緊張してうまく声掛けができなかったが、技術も含めて、患者さんに安心してもらえるように援助することが大切だと分かった。」との感想が聞かれました。

専攻科衛生看護科2年生 看護研究発表会

令和4年9月30日(金)、本校において看護研究発表会が行われました。

看護研究発表会は、臨地実習(精神看護学除く)を終了した専攻科衛生看護科2年生が、研究的な視点から看護を振り返り、看護の学習の集大成として、自己の看護研究成果を論文にまとめ発表するものです。保護者や本校職員など多くの方々が見守る中、スライドを用いて31名の研究成果が発表されました。また、質疑応答・意見交換も活発に行われました。

発表した生徒からは、「看護研究を行うことで、5年間の集大成だと実感することができた。友人の発表は、いろいろな視点から看護を考察しており、看護の奥の深さを感じた。」、「看護研究発表会を通してじっくり振り返ることができた。自分の改善点にも気づくことができた。後輩からの質問があり、緊張したが返答することができ、自分の中で話したいことを話す楽しさを知った。」「友人とお互いに励ましながら頑張り、達成感をクラス全体で共有できたことは、クラスの雰囲気や団結力をさらに良くしたと感じた。」との感想が聞かれました。

衛生看護科2.3年生 看護臨地実習開講式

8月24日(水)、「令和4年度 看護臨地実習開講式」が行われました。この式は臨地実習に臨む生徒が、実習に向けて実習生とし責務とその心構えを再確認するものです。

柴沼校長先生より、「実習ができることへの感謝の気持ちを忘れないこと」「不安や緊張にまけないこと」「看護の心を感じてきてほしいこと」「自分の中の強い心を見つけてほしいこと」と、お話がありました。また、自身の経験をもとに、武道家の嘉納治五郎氏の言葉が紹介され「人に勝つより自分に勝て」との励ましの言葉をいただきました。

実習病院である茨城県西部メディカルセンター病院の看護部長からは、臨地実習では教科書で学んだことを実践(現場)でどのような事なのか具体的に理解する事。1つひとつの経験からより多くのものを学ぶ事など「実習に臨む学生の心構え」について講話を頂きました。生徒達は真剣な表情で耳を傾けていました。

生徒を代表して、衛生看護科2年の金子千音星さんが、「実習では、患者様のセルフケア能力をアセスメントし、患者様本人が持つ力を最大限に生かしたスタッフの連携について理解したい。また、実習できることに周囲の人々に感謝の気持ちをもち、同じ志をもつ仲間と協力しながら、着実に努力を積み重ねていきたい。」との決意を述べました。

衛生看護科3年「国家試験ガイダンス」

7月11日(月)、衛生看護科3年生を対象に、看護師国家試験に向けた学習方法を確認し、進路実現に向けて意識を高める目的で国家試験ガイダンスを開催しました。講師の先生から国家試験の概要や合格基準、近年の出題傾向・特徴、効果的な勉強方法などについて講話をいただきました。

生徒たちは、話を真剣に聞いており、看護師国家試験について理解を深めることができました。また、勉強法についても、日々の学習の重要性の大切さと、これまでの学習方法を改める機会となり、進路実現に向けて一層意識を高める事ができました。

生徒からは「広い範囲から問題が出ることから、日頃から勉強の積み重ねが大切だという事が改めてわかった。」「国家試験の合格基準や勉強方法を学ぶことができ、今から国家試験を意識して勉強に取り組みたい。」「国家試験の対策書などの紹介もあり参考にしたい。」などの感想が聞かれました。

衛生看護科1年「保護者ボランティア」

7月1日(金)、衛生看護科1年生の「基礎看護技術」の授業で校内実習「車椅子の移乗」を行いました。

家庭との連携を深め、臨地実習へと連動する効果的な校内実習を実施することを目的に、保護者参加型の授業を開催しました。

普段は生徒同士で行う実習ですが、患者役が初対面の大人であるため、生徒たちは緊張感をもって実習に臨んでいました。保護者の方々からは様々なご助言をいただき、生徒たちは活発に意見交換を行い積極的に学習する姿がみられました。生徒たちからは、『次の行動が分かっている生徒同士の実習ではないので、どのような声のかけ方をすれば、不安が軽減できるのか考える実習になった』『患者様の立場からの意見を聞き、看護師の責任の重さを実感した』などの意見がきかれました。

患者役の保護者の方からは、『子どもたちの日頃の様子がみられてよかった。今回の体験を通して、子どもと会話が増えると思う』『看護技術としては、まだまだ未熟だが、患者さんの安全安楽を第一に考えているのが伝わった』『学校での様子を見られて安心した。次回も参加したい』などの感想が聞かれました。

専攻科衛生看護科1年「国家試験ガイダンス」

衛生看護科「合同集会」

アイスブレイクの様子 交流会の様子

専攻科衛生看護科2年生「進路ガイダンス」

専攻科衛生看護科1年生「入学の集い」

衛生看護科3年生「防災センター体験学習」

原子力オフサイトセンター、環境放射線監視センター見学の様子

衛生看護科1・2年生、専攻科1年生 「マナー講習会」

衛生看護科「礼法、自己紹介におけるマナー」 専攻科「訪問先での接遇・マナー」

衛生看護科3年生 図書館教養講座「読み聞かせ体験」

衛生看護科1年・専攻科2年「合同校内実習」

衛生看護科1~3年生 「いのちの学習会」

講演会の様子

衛生看護科1年生 第2回 保護者ボランティアの参加による「基礎看護」校内実習

手浴実施中の様子① 手浴実施中の様子②

衛生看護科1年生 臨床指導者の指導協力による「基礎看護」校内実習

清拭実施中の様子 演習後のカンファレンスの様子

専攻科2年生 校外学習 JICA地球ひろば訪問

衛生看護科1年生 フットケア講習会

講義の様子 爪切りの演習

外部講師招聘事業「病院における感染対策」講演会

専攻科2年生 看護研究発表会

衛生看護科 看護臨地実習開講式

看護師国家試験ガイダンス

ガイダンスの様子

保護者ボランティア参加による「基礎看護」校内実習を実施しました。

体を起こし端座位にする。 ベッドから車椅子へ移乗する。

「衛生看護科合同集会」を実施しました。

「第50回戴帽式」(衛生看護科3年)を実施しました。

会場風景 戴帽の儀

専攻科衛生看護科「入学の集い」を実施しました。

リクルートスーツで新たなスタート 学校長講話

過去の記事

- 令和2(2020)年度 看護科通信

- 令和元(2019)年度 看護科通信